潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)【UC】を抱えていると、外出先でトイレの場所を気にしたり、仕事や学校に集中できなかったり…

日々の生活に不安を感じる場面が多いのではないでしょうか。

でもご安心ください。

UCは“完治”が難しいとされる病気ではありますが、「寛解」といって症状が落ち着いた状態を保つことは可能です。

この記事では、潰瘍性大腸炎と上手につきあっていくために、症状を少しでもラクにする5つの方法をご紹介します。

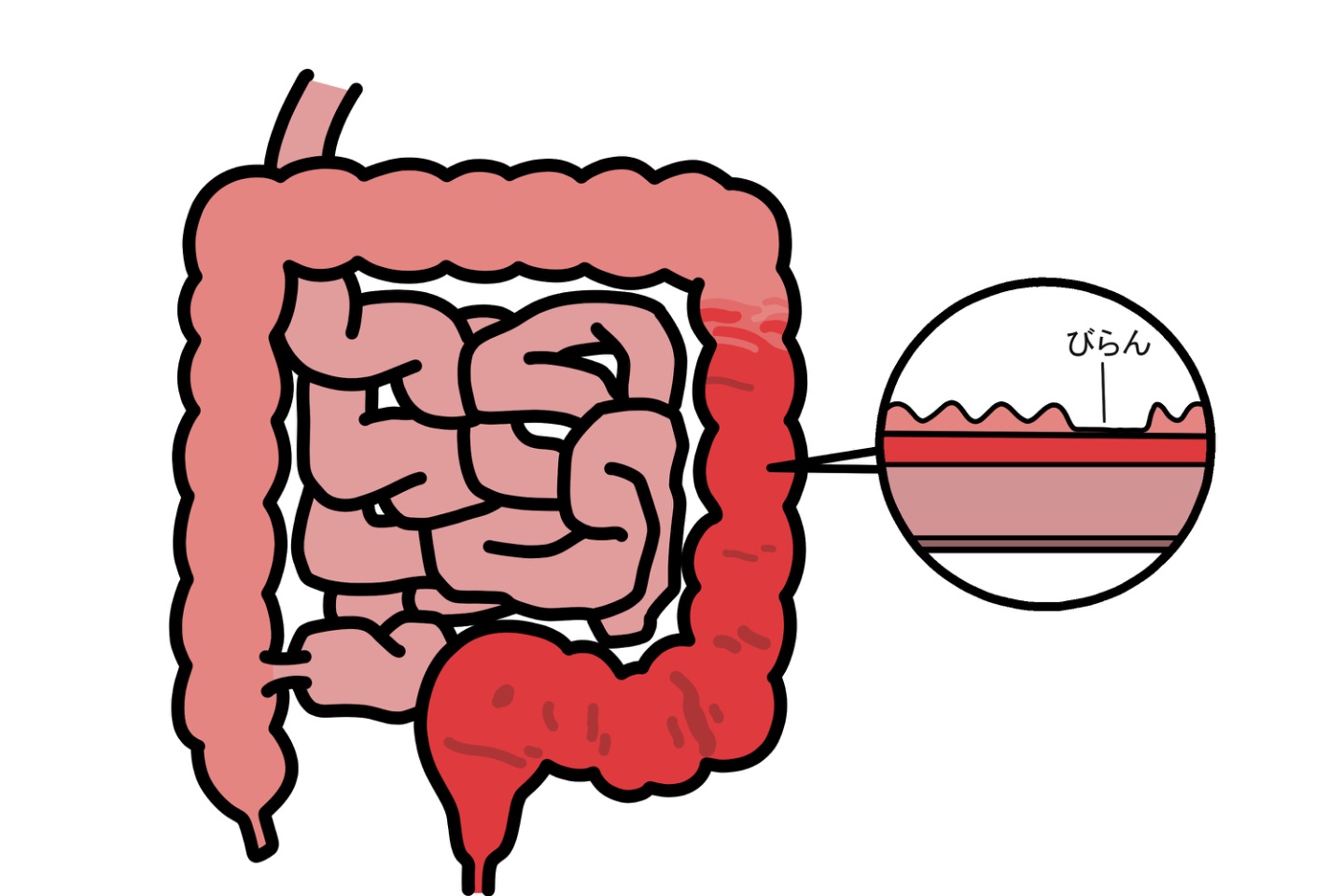

潰瘍性大腸炎ってどんな病気?

潰瘍性大腸炎(UC)は、大腸の内側に炎症が起きる慢性疾患です。

原因はまだはっきりとはわかっていませんが、免疫の働きやストレス、腸内環境が関係しているとも言われています。

主な症状は、

- 繰り返す下痢

- 血便や腹痛

- 倦怠感や発熱

症状には波があり、悪化する「再燃期」と、症状が落ち着く「寛解期」を繰り返すのが特徴です。

寛解ってなに?本当に目指せるの?

「寛解(かんかい)」とは、病気が治ったわけではないけれど、症状がほとんど出ていない状態のこと。

多くの方が、寛解を目指して治療や生活改善を続けています。

現在は、医学の進歩により寛解を目指す治療法も増えており、早めの対処と継続的なケアで、日常生活にほとんど支障なく過ごせる方もたくさんいらっしゃいます。

症状をラクにする方法5選

① 食生活の見直しで腸にやさしく

腸をいたわるためには、消化にやさしい食事が基本です。

揚げ物や香辛料などの刺激物は避け、白米やうどんなどの消化の良いものを中心にしましょう。

また、人によって合わない食材は異なるため、「食事日記」をつけると、自分に合った食生活が見つけやすくなります。

② ストレスをためないことが一番の薬に

「ストレスと腸はつながっている」と言われるほど、心の状態はお腹の調子に直結します。

深呼吸やストレッチ、趣味の時間など、意識的に“気をゆるめる時間”をとることが大切です。

③ 良質な睡眠で体を回復させる

睡眠中は、体が修復されたり、炎症が鎮まったりといった大切な時間。

できれば毎日同じ時間に寝起きする「生活リズム」を保つよう意識してみてください。

寝る前のスマホやカフェインは控えると、入眠しやすくなりますよ。

④ 薬は医師の指示通りに、継続して

5-ASA製剤やステロイド、最近では生物学的製剤など、さまざまな治療薬が使われています。

症状が落ち着いたと感じても、自己判断で薬をやめるのはNG。

必ず医師の指示に従って、継続することが寛解維持のカギとなります。

⑤ 鍼灸などの補助ケアも選択肢に

「薬だけでは不安」「もっと体を整えたい」という方には、鍼灸などの補完療法も一つの方法です。

鍼灸では、自律神経や腸の動きを整えることで、間接的に症状の安定を目指します。

もちろん、医師と相談しながら併用するのが理想的です。

無理しない、焦らない、自分のペースで

潰瘍性大腸炎と付き合ううえで大切なのは、「自分の体と対話すること」。

調子がいい日も悪い日もあるからこそ、がんばりすぎず、焦らず、自分のペースを大切にしてください。

周囲の人に理解してもらうことや、同じ悩みをもつ人とつながることも、大きな支えになります。

まとめ

潰瘍性大腸炎は、うまく付き合えば“ラクに過ごせる日”を増やすことができます。

症状を軽くするために、以下の5つの方法を意識してみましょう。

- 食事の見直し

- ストレスの軽減

- 良質な睡眠

- 適切な薬の継続

- 補完療法(鍼灸など)の活用

「少しずつ、できることから」始めてみてくださいね。

潰瘍性大腸炎(UC)と向き合うあなたへ──鍼灸治療院 Shimogamoのご案内

お腹の不調と、心の不安に寄り添う自律神経へのアプローチ

下痢や腹痛が続いて、外出や仕事にも不安がつきまとう…。

そんな潰瘍性大腸炎(UC)のつらさに、当院では「自律神経」へのアプローチで寄り添っています。

鍼灸のやさしい刺激が、神経と血流のバランスを整え、

お腹の緊張や不安感をふわっと軽くするお手伝いをします。

「症状に振り回される毎日」を変える第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?

一人ひとりの「腸」と「心」に合わせた丁寧なケアを

潰瘍性大腸炎の症状やその波は、人によって本当にさまざまです。

当院では、カウンセリングをもとに、体質・生活リズムに合わせた施術を行っています。

呼吸のアドバイスや食生活へのアプローチなど、日常のセルフケアも重視。

「体から整える」ことで、少しずつでも症状がラクになるようサポートいたします。

「これくらい、慣れるしかない」と思わないで

「体質だから仕方ない」「どうせまた再燃するし…」そんなふうに諦めていませんか?

潰瘍性大腸炎は、“体からケアする”ことで症状をラクにできる時代です。

鍼灸は、薬や病院とは異なる“もうひとつの選択肢”。

まずは一度、あなたの体と心の声を、私たちに聞かせてください。